SBI証券と楽天証券は口座開設数が1,000万口座を超える、人気の証券会社です。

2社ともよく名前を聞くため、初めて口座を開設する際はどちらを選ぶべきか分からないと悩む人も少なくありません。

本記事では、以下の項目を検証しました。

- SBI証券と楽天証券を12項目で比較

- SBI証券と楽天証券を併用するメリット

- 向いている証券会社を選ぶポイント

向いている証券会社はどちらか判断できるよう、SBI証券と楽天証券を12項目で比較。

項目によって向いている証券会社が違うので、希望する取引に向いた証券会社を選びましょう。

片方を選ぶのではなく併用するメリットや、1社のみを選ぶときのポイントも解説します。

SBI証券と楽天証券のどちらで口座を開設するべきか迷っている人は、併用するか1社に絞るかを決める参考にしてください。

Contens

- 1 SBI証券と楽天証券を12の項目で詳細に比較

- 1.1 口座開設数はSBI証券も楽天証券もほとんど変わらない

- 1.2 手数料は同じ水準だがデイトレードをするならSBI証券

- 1.3 SBI証券と楽天証券で取扱銘柄数に大きな差はない

- 1.4 新NISAはSBI証券を選ぶとIPO投資ができ積立頻度に毎週を設定できる

- 1.5 iDeCoはSBI証券で低コスト商品の取り扱いがあり初心者も取引しやすい

- 1.6 単元未満株の取引は楽天証券よりSBI証券の方が低コスト

- 1.7 取引ツールやアプリは自分にとって使いやすい証券会社を選ぶ

- 1.8 投資関連情報の提供量は楽天証券の方が豊富

- 1.9 クレカ積立はSBI証券のポイント還元率が高い

- 1.10 ポイントサービスは普段貯めているポイントと連動した証券会社が便利

- 1.11 ロボアドバイザー投資の手数料は楽天証券が安い

- 1.12 銀行との連携は楽天証券の利便性が高い

- 2 可能ならSBI証券と楽天証券の併用がおすすめ

- 3 証券会社を1社に絞るときに注目したいポイント

- 4 SBI証券と楽天証券を比較している人によくある疑問

SBI証券と楽天証券を12の項目で詳細に比較

SBI証券と楽天証券を、12項目で詳細に比較しました。

| 証券会社 | 口座開設数 | 取引手数料 (国内株式、投資信託) |

銘柄数 | 新NISA | iDeCo | 単元未満株 | 取引ツール | 情報提供 | クレカ積立のポイント還元率 | ポイントサービスの対象 | ロボアドバイザー投資 | 銀行との連携機能 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| SBI証券 | 1,400万口座※SBIグループ全体 | 0円 | ・投資信託・・3,932銘柄数 ・IPO取扱銘柄120社 ・海外株式・・9ヶ国 |

〇 | 〇 | ・売買手数料無料 ・スプレッド・・無料 ・取扱銘柄・・約5,190銘柄 |

5種類 | ・会社四季報 ・バロンズ・ダイジェスト ・公式サイト上での情報検索 ・セミナー |

0.25%~5.0% | ・Vポイント ・Tポイント ・dポイント ・Pontaポイント ・PayPayポイント ・JALマイル ※メインポイントを設定して貯める |

SBIラップ | |

| 楽天証券 | 1,200万口座 | 0円 | ・投資信託: ・IPO取扱銘柄数65社 ・海外株式:6ヶ国 |

〇 | 〇 | ・売買手数料・・無料 ・スプレッド・・0.22% ・取扱銘柄:1,775銘柄 |

4種類 | ・会社四季報 ・日経テレコン ・バロンズ・ダイジェスト ・公式サイト上での情報検索 ・楽天Koboの投資関連書籍 ・セミナー |

0.5%~1.0% | 楽天ポイント | 楽ラップ |

※2026年1月時点

SBI証券と楽天証券は、どちらも口座開設数の多い人気の証券会社です。

取り扱い商品が豊富で、国内外の株式からNISAやiDeCoまで対応できます。

初心者でも使いやすい証券会社ですが、連携できるポイントの種類や手数料が異なるため、より自分に合った証券口座を選ぶと便利です。

SBI証券と楽天証券の違いを確認して、自分向けの証券会社を選びましょう。

口座開設数はSBI証券も楽天証券もほとんど変わらない

口座開設数は、SBI証券と楽天証券でほとんど変わりません。

主な証券会社の口座開設数は以下の通りです。

| 証券会社 | 口座開設数 |

|---|---|

| SBI証券 | 1,400万口座 ※SBIグループ全体 |

| 楽天証券 | 1,200万口座 |

| 松井証券 | 約165万口座 |

| auカブコム証券 | 約183万口座 |

| マネックス証券 | 約274万口座 |

※2026年1月時点

※SBI証券、SBIネオトレード証券、FOLIO

SBI証券は、SBIネオトレード証券やFOLIOの口座開設数も含めて1,400万口座開設されています。

FOLIOとは、SBIグループが提供しているAIによって資産運用を行うサービスです。

楽天証券は単独で1,200万口座開設されているため、口座開設数には大きな差がないと判断できます。

マネックス証券の口座開設数は270万口座程度、松井証券やauカブコム証券は150万口座前後です。

口座開設数が1,000万口座を超えているSBI証券や楽天証券は、幅広い人に利用されていると分かります。

口座開設数で証券会社を選ぶなら、SBI証券でも楽天証券でも構いません。

手数料は同じ水準だがデイトレードをするならSBI証券

SBI証券と楽天証券の手数料は以下の通りで、同程度の水準です。

| 証券会社 | 国内株式(約定ごと) | 国内株式(1日定額) | IPO | 単元未満株 | 外国株式 | 投資信託 | FX | ロボアドバイザー | 手数料無料の条件 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| SBI証券 ※ゼロ革命 |

0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円~ | 0円 | 0円 | ・申し込み手数料:0円 ・手数料:0.66% |

電子交付サービス申し込み |

| 楽天証券 ※ゼロコース |

0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円~ | 0円 | 0円 | ・申し込み手数料:0円 ・手数料:0.715% |

楽天証券のSOR/Rクロス利用 |

SBI証券では、電子交付サービスを選択するだけで手数料無料条件が達成でき、国内株式や投資信託の取引に手数料がかかりません。

条件達成が難しくないため、誰でも手数料が無料に。

楽天証券でもゼロコースが導入されていて、以下の条件を満たすと手数料なしで国内株式や投資信託の取引ができます。

楽天証券のゼロコースの適用を受けるには、SORとRクロスを利用する必要があります。

それぞれのサービス内容は以下の通りです。

| 条件 | 内容 |

|---|---|

| SOR | 最良の価格で約定できそうな市場やシステムに取り次いで自動執行するシステム |

| Rクロス | ・楽天証券が運営する注文のマッチングシステム ・東証の最良気配価格と同値または有利な価格で約定 |

楽天証券のシステムを通して約定すればコストが下がり、手数料0円を実現できるためです。

どちらも最良の価格で売買できるよう工夫されているため、大きなデメリットはありません。

SOR注文の対象外銘柄は取引できませんが、こだわりがなければ手数料無料のメリットの方が大きいです。

銘柄に絞られず手数料を無料にしたいなら、SBI証券を選びましょう。

手数料0円の条件を満たせないときでも、約定ごとの手数料はSBI証券も楽天証券も同じです。

違うのは1日定額コースの価格で、以下のときに価格差が出ます。

| 1日の取引額 | 100万円超200万円まで | 200万円超300万円まで |

|---|---|---|

| SBI証券 | 1,238円 | 1,691円 |

| 楽天証券 | 2,200円 | 3,300円 |

- SORやRクロスの利用に抵抗がある

- ゼロコースの適用を受けない人

- 100万円以上のデイトレードを行う

上記に当てはまる人は、SBI証券を選びましょう。

SBI証券と楽天証券で取扱銘柄数に大きな差はない

SBI証券と楽天証券では、取扱銘柄数にも大きな差がありません。

| 証券会社 | 日本株 | 外国株 | 投資信託 | IPO(2023年) | 債券 | FX |

|---|---|---|---|---|---|---|

| SBI証券 | 〇 | ・米国 ・中国 ・韓国 ・ロシア ・タイ ・ベトナム ・インドネシア ・マレーシア ・シンガポール |

2,579銘柄 | 91社 | 〇 | 〇 |

| 楽天証券 | 〇 | ・米国 ・中国 ・タイ ・インドネシア ・マレーシア ・シンガポール |

2,557銘柄 | 61社 |

投資信託の取り扱いはどちらも2,500銘柄程度で、新NISAの積立投資枠に対応した銘柄も220種類程度あります。

取り扱っている金融商品の種類も幅広く、SBI証券と楽天証券のどちらを選んでも外国株や債券、FXへの投資が可能です。

ただし以下の商品は、SBI証券の方が豊富な傾向にあります。

- 外国株

- IPO

SBI証券では9ヶ国の外国株を取り扱っていますが、楽天証券で取り扱いがあるのは6ヶ国のみです。

IPO実績もSBI証券の方が多く取り扱っています。

| 証券会社 | 2023年 | 2022年 | 2021年 |

|---|---|---|---|

| SBI証券 | 91社 | 89件 | 122件 |

| 楽天証券 | 61社 | 65件 | 74件 |

IPOとは新規上場株式で、今後の値上がりに期待できる初心者にも人気の高い商品です。

以下の人には、SBI証券の方が向いています。

- 韓国株やロシア株など楽天証券では取り扱いのない外国株を取引したい

- IPOの取り扱いが多い証券会社を利用したい

日本株や投資信託を中心に取引するなら、どちらを選んでも差はありません。

新NISAはSBI証券を選ぶとIPO投資ができ積立頻度に毎週を設定できる

SBI証券と楽天証券の新NSIAへの対応状況は、以下の通りです。

| 証券会社 | 成長投資枠 | つみたて投資枠 | つみたて投資枠に対応した投資信託の銘柄 | 積立の最低額 | 積立の頻度 | IPOへの投資 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| SBI証券 | 〇 | 〇 | 224銘柄 | 100円~ | ・毎日 ・毎週 ・毎月 |

〇 |

| 楽天証券 | 〇 | 〇 | 222銘柄 | 100円~ | ・毎日 ・毎月 |

✕ |

SBI証券と楽天証券は、共に成長投資枠にもつみたて投資枠にも対応可能です。

つみたて投資枠に対応した投資信託の銘柄数も、ほとんど変わりません。

2社で異なる点は設定できる積立の頻度と、IPOへの投資ができるかです。

SBI証券を選ぶと毎週の積立も設定できますが、楽天証券では毎日または毎月しか選べません。

IPOに投資できるのもSBI証券のみです。

毎週積立をしたい人や、NISAの非課税枠を使ってIPOに投資したい人は、SBI証券を選びましょう。

iDeCoはSBI証券で低コスト商品の取り扱いがあり初心者も取引しやすい

SBI証券と楽天証券のiDeCoの特徴は、以下の通りです。

| 証券会社 | 口座管理手数料※ | ツール | サポート | 特徴 |

|---|---|---|---|---|

| SBI証券 | 0円 | DC Doctor | iDeCo専用サポートデスク | 人気シリーズ「eMAXIS Slim」の取り扱いあり |

| 楽天証券 | 0円 | ― | ・セミナー ・スタートガイド ・楽天Koboの書籍を無料で利用可能 |

「楽天・プラスシリーズ」が人気 |

※国民年金基金連合会と信託銀行への支払いが別途発生

口座管理手数料は、SBI証券も楽天証券も0円です。

ただしどちらを選んでも、口座管理手数料以外に以下の手数料が発生します。

- 国民年金基金連合会:105円

- 信託銀行:66円

国民年金基金連合会と信託銀行への支払いはどの証券会社を選んでも必要なので、手数料による違いはありません。

SBI証券には「DC Doctor」というツールがあり、利用者に適したポートフォリオを提供。

ポートフォリオとは保有資産の構成で、簡単な質問を元に許容できるリスクの範囲を診断して、利用者にぴったりの組み合わせを提案してくれます。

iDeCoは自分で投資する商品を決めて運用しなければいけません。

SBI証券のDC Doctorを利用すれば、投資経験がない初心者でも投資すべき商品を選びやすいです。

楽天証券は情報量の豊富な証券会社で、セミナーや楽天Koboの投資関連書籍が無料で読めるサービスを提供しています。

自分に向いたポートフォリオを提案してもらうならSBI証券、豊富な情報を元にサポートを受けながら投資するなら楽天証券を選びましょう。

低コストで人気のある商品の信託報酬は、以下の通りです。

| 低コストの投資商品 | 信託報酬 |

|---|---|

| SBI証券のeMAXIS Slimシリーズ | 0.05775%~0.22% |

| 楽天証券の楽天・プラスシリーズ | 0.017%~0.05% |

※2026年1月時点

信託報酬とは、投資信託を管理してもらうための手数料です。

信託報酬は銘柄によって異なり、低コストの銘柄を選べばできる限り出費を抑えて投資できます。

コストに大きな差がないので、利用したいサポートや投資したい商品がある証券会社を選びましょう。

単元未満株の取引は楽天証券よりSBI証券の方が低コスト

単元未満株の取引は、SBI証券の方が低コストです。

| 証券会社 | 取引手数料 | スプレッド | 取扱銘柄 | リアルタイム取引 |

|---|---|---|---|---|

| SBI証券 | 0円 | なし | 約3,500銘柄 | ✕ |

| 楽天証券 | 0円 | 0.22% ※寄付取引はなし |

1,775銘柄 ※リアルタイム対応は734銘柄 |

〇 |

単元未満株とは、通常100株単位で販売されている株を1株から購入できるサービスです。

1株3,000円の株を単元株数で買うと、3,000円✕100株で30万円なければ購入できません。

単元未満株を利用して1株から購入できれば、手元にまとまったお金がなくても株式に投資できます。

取引手数料はSBI証券も楽天証券も無料ですが、楽天証券はスプレッドが0.22%必要です。

スプレッドとは購入時と売却時に上乗せされる手数料で、3,000円の株を購入したときはスプレッドを合わせて3,007円支払わなければいけません。

少額とはいえ、繰り返し取引を行ううちに手数料の負担も大きくなります。

手数料の負担を気にせず取引をしたい人は、SBI証券を選びましょう。

楽天証券で手数料が発生するのは、リアルタイム取引のときのみです。

SBI証券は単元未満株のリアルタイム取引に対応しておらず、貯金の株価を参考に約定価格を予想して注文する必要があります。

リアルタイム取引ができないと、思わぬ価格で約定するリスクも。

自分の意思でより精密な投資をしたいなら、リアルタイム取引を利用するのがおすすめ。

ただしすべての単元未満株がリアルタイム取引に対応できるわけではなく、1,775銘柄のうち734銘柄のみ対応しています。

手数料をかけてもいいから、取引されている実際の価格を見ながら注文を成立させたい人は、楽天証券を選びましょう。

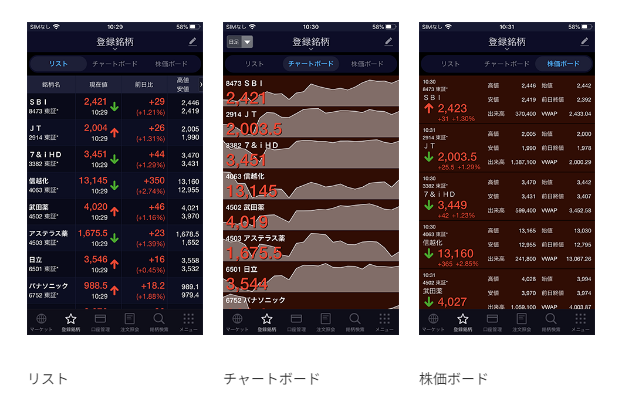

取引ツールやアプリは自分にとって使いやすい証券会社を選ぶ

取引ツールやアプリは、自分にとって使いやすい証券会社を選びましょう。

人によって好みが違うので、印象を元に選んでも構いません。

SBI証券と楽天証券の株アプリを比較したので、どちらが好みかチェックしてください。

リアルタイムの投資情報を確認できる画面では、推移するマーケット情報が自動更新され、一目で確認できます。

気になる銘柄の状況を確認したいときは、チャートボードや株価ボードで表示できます。

短期から長期までの値動きが確認できるので、投資すべきか判断しやすいです。

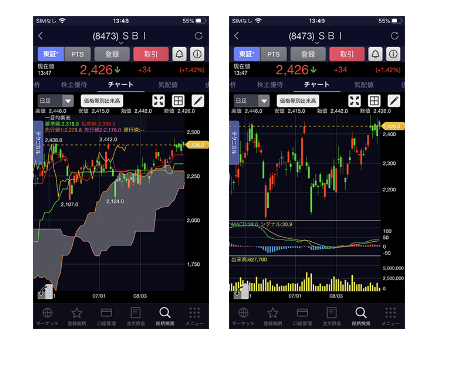

過去の値動きから将来の値動きを予想するテクニカル分析では、トレンドや売買のタイミングを確認できます。

色使いも分かりやすく、パッと見て情報を得たい人におすすめです。

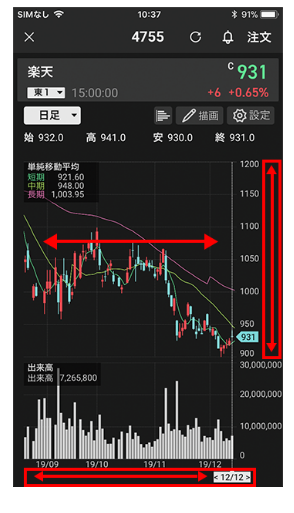

楽天証券の株アプリは、投資情報画面をカスタマイズして必要な情報を表示できる、オリジナル性が特徴です。

My Page機能を利用すると、30種類のパーツから好みの情報を組み合わせて10ページまで作成できます。

出典:iSPEED│楽天証券

知りたい情報がワンタップで表示でき、お気に入り登録した最大2,000銘柄をスワイプで手軽に確認可能です。

出典:iSPEED│楽天証券

チャートもカスタマイズ可能で、自分の見やすいチャートを表示できます。

出典:iSPEED│楽天証券

公式サイトを見比べて、好みのツールが提供されている証券会社を選びましょう。

投資関連情報の提供量は楽天証券の方が豊富

投資関連情報の提供量は、楽天証券の方が豊富です。

| 証券会社 | 提供を受けられる情報 |

|---|---|

| SBI証券 | ・会社四季報 ・バロンズ・ダイジェスト ・公式サイト上での情報検索 ・セミナー |

| 楽天証券 | ・会社四季報 ・日経テレコン ・バロンズ・ダイジェスト ・公式サイト上での情報検索 ・楽天Koboの投資関連書籍 ・セミナー |

SBI証券も楽天証券でも、投資に必要な基本情報の提供は受けられます。

楽天証券では、日本経済新聞社が提供するビジネスデータベースサービスの日経テレコンも無料で提供。

速報ニュースや新聞記事の閲覧もできます。

楽天証券に口座がある人は、楽天グループの電子書籍サービス楽天Koboのおすすめマネー本を無料で読めて便利です。

より幅広い投資情報を集め、自分で考えながら投資したい人は、楽天証券を選びましょう。

クレカ積立はSBI証券のポイント還元率が高い

クレカ積立のポイント還元率は、SBI証券が高い傾向です。

クレカ積立とは投資信託をクレジットカード決済する方法で、証券会社別のポイント還元率は以下の通り。

| 証券会社 | 対象のクレジットカード | ポイント還元率 | 1ヶ月の上限額 |

|---|---|---|---|

| SBI証券 | 三井住友カード | 0.5%~5.0% | 10万円 |

| アプラスカード | 0.5%~1.0% | ||

| 東急カード | 0.25%~3.0% | ||

| タカシマヤカード | 0.3%~0.5% | ||

| オリコカード | 0.5% | ||

| 大丸松坂屋カード | 0.25%~0.5% | ||

| UCSカード | 0.5% | ||

| 楽天証券 | 楽天カード | 0.5%~1.0% |

SBI証券は7種類のクレジットカードに対応していて、クレカ積立のポイント還元率は0.25%~5.0%です。

設定するカードによってポイント還元率が異なり、最もポイント還元率が高いのは三井住友カード。

少しでもポイント還元率の高いカードで支払いをしたい人は、SBI証券を選びましょう。

SBI証券のクレカ積立のポイント還元率は、カードの種類によっても異なります。

カードによっては年会費が発生するため、普段の利用状況や投資額によっては年会費の方が高くつく可能性も。

SBI証券で三井住友カードを設定したときのポイント還元率は、以下の通りです。

| 三井住友カードの種類 | ポイント還元率 | 年会費 |

|---|---|---|

| ・三井住友カード プラチナプリファード ・Oliveフレキシブルペイ プラチナプリファード |

5.0% | 33,000円 |

| 三井住友カード プラチナ | 55,000円 | |

| 三井住友カード ゴールド | 1.0% | 11,000円 |

| ・三井住友カード ゴールド(NL) ・Oliveフレキシブルペイ ゴールド |

1.0% | 5,500円 ※年間100万円利用で翌年以降永年無料 |

| 三井住友カード | 0.5% | 1,375円 |

| ・三井住友カード (NL) ・Oliveフレキシブルペイ |

無料 |

ポイント還元率の高いクレジットカードは、年会費が高額な傾向です。

すでにプラチナカードやゴールドカードを持っている人は、クレカ積立に利用してポイントを多く受け取りましょう。

楽天証券でクレカ積立できるのは楽天カードのみです。

楽天証券のポイント還元率は、カードの種類のみではなくファンド手数料も影響します。

| 楽天カードの種類 | ポイント還元率 | 年会費 | |

|---|---|---|---|

| 代行手数料年0.4%未満のファンド | 代行手数料年0.4%以上のファンド | ||

| 楽天カード(一般カード) | 0.5% | 1.0% | 無料 |

| 楽天ゴールドカード | 0.75% | 1.5% | 2,200円 |

| 楽天プレミアムカード | 1.0% | 2.0% | 11,000円 |

楽天カードなら、年会費無料のカードでもポイント還元率を高められます。

楽天証券を利用する目的で新たにカードを発行するなら、ゴールドカードやプレミアムカードにこだわる必要はありません。

ポイントサービスは普段貯めているポイントと連動した証券会社が便利

ポイントサービスを基準に証券会社を選ぶなら、普段貯めているポイントと連動した証券会社を選びましょう。

SBI証券と楽天証券のポイントサービスは、以下の通りです。

| 証券会社 | ポイントが貯まる取引 | ポイントが使える取引 | 対象のポイント |

|---|---|---|---|

| SBI証券 |

・新規口座開設:100ポイント ・国内株式手数料マイレージ:1.1% ・投資信託の保有:最大0.25% ・SBIラップのおまかせ運用:最大0.2% ・金・銀・プラチナの購入:1.0% ・FXポイントプログラム:新規取引10単位で最大4ポイント ・友達紹介:1人5,000ポイント、最大15,000ポイント |

・クレカ積立 ・国内株式の購入 ・投資信託の買付 |

・Vポイント ・Tポイント ・dポイント ・Pontaポイント ・PayPayポイント ・JALマイル ※メインポイントを設定して貯める |

| 楽天証券 |

・投資信託を楽天キャッシュで決済:0.5% ・金・プラチナの購入:0.5% ・クレカ積立 ・投資信託、外国株式:SPUの対象 ・取引手数料ポイントプログラム:1.0% ・投信残高ポイントプログラム:最大0.05% ・楽天銀行ハッピープログラム:ATM手数料や振込手数料無料の特典 ・友達紹介:不定期 |

・国内、海外株式の購入 ・投資信託の買付 ・バイナリーオプション |

楽天ポイント |

どちらの証券会社も、ポイントプログラムが充実しています。

SBI証券は新規口座開設だけでも100ポイント貯まり、国内株式の取引や投資信託の保有と幅広い取引でポイントの獲得が可能です。

SBIラップのおまかせ運用でも最大0.2%付与されるため、投資に時間をかけられなくても運用を続けながらポイントが貯められます。

対応できるポイントは6種類あり、メインポイントを設定して自分の貯めたいポイントを選ぶ仕組みです。

対応できるポイントが多いので、新しくカードを作らずに済む可能性が高いと言えます。

普段からVポイントやdポイントを貯めている人は、SBI証券を選びましょう。

楽天証券は楽天グループのポイントサービスSPU(スーパーポイントアッププログラム)や、楽天銀行ハッピープログラムと連携したサービスが多い傾向です。

SPUでは、1ヶ月間に投資信託または外国株式に30,000円以上のポイント投資をすると条件達成で、ポイント還元率が高まります。

楽天銀行ハッピープログラムは、取引内容に応じて手数料や振込手数料が無料になるサービスです。

普段から楽天関連サービスを利用している人は、楽天証券で口座を開設してポイントを効率的に貯めましょう。

ロボアドバイザー投資の手数料は楽天証券が安い

ロボアドバイザー投資の手数料は、楽天証券の方が安く定められています。

ロボアドバイザーとは、AIを活用して提供する以下のサービスの総称です。

- 投資診断

- 投資アドバイス

- 運用

ロボアドバイザーを活用すれば、投資判断に自信のない人や自分で投資をする時間がない人でも運用を続けられます。

SBI証券と楽天証券のロボアドバイザーの内容は、以下の通りです。

| 証券会社 | サービス名 | 手数料 | ファンド費用 | 投資最低額 |

|---|---|---|---|---|

| SBI証券 | SBIラップ |

・AI投資コース:0.66% ・匠の運用コース:0.77% |

・AI投資コース:0.294%程度 ・匠の運用コース:0.691%程度 |

1,000円~ |

| 楽天証券 | 楽ラップ | 最大0.715%(固定報酬制) | 最大0.1687% | 10,000円~ |

SBI証券の手数料はファンド費用も合わせると0.954%程度で、楽天証券は0.8837%程度と楽天証券の方が安い傾向です。

SBI証券は1,000円からの少額投資にも対応できますが、楽天証券は10,000円が最低額。

手数料に注目して選ぶなら楽ラップ、少額投資が希望の人はSBI証券を選びましょう。

SBI証券が提供するSBIラップは、以下の2種類から希望のコースを選べます。

- AI投資コース:0.66%

- 匠の運用コース:0.77%

AI投資コースはAI予測に基づき自動で投資配分を変更してくれるコースで、感情に左右されないため冷静な取引が叶います。

AIが自動的に市場の変動要因や傾向を分析して機械的に学習を行い、今後の精度向上も期待可能です。

匠の運用コースは野村アセットマネジメント独自の投資戦略を活用していて、FOLIOが運用を行います。

FOLIOとはSBI証券のAI資産運用サービスで、AI投資コースよりもハイリスクハイリターンなアクティブファンドに投資するのが特徴です。

楽ラップでは、ロボアドバイザーによって自分にぴったりの運用コースを診断してもらえます。

コースを決めたら楽天証券に運営を任せられ、時間をかけずに投資が可能です。

SBIラップも楽ラップも運営を任せられるタイプで、商品内容に大きな違いはありません。

銀行との連携は楽天証券の利便性が高い

銀行との連携機能は、楽天証券の方が利便性も高い傾向です。

| 証券会社 | 提携先銀行 | サービス名 | サービス内容 | 連携口座 | 預金金利 |

|---|---|---|---|---|---|

| SBI証券 | 住信SBIネット銀行 | SBIハイブリッド預金 | 預金が自動で買付に使える | SBIハイブリッド預金 | 0.03% |

| 三井住友銀行 | Oliveフレキシブルペイ |

・キャッシュカードとクレジットカードが一体化 ・SBI証券の口座と銀行口座を一括管理 |

普通預金 | 0.02% | |

| SBI新生銀行 | SBI新生コネクト ・ステップアッププログラムでダイヤモンドステージ適用 |

・リアルタイム入出金 ・提携ATMや振込手数料優遇 |

普通預金 |

0.15% ※米ドル普通預金は1.0% |

|

| 楽天証券 | 楽天銀行 | マネーブリッジ ・楽天銀行ハッピープログラム |

・自動入出金 ・提携ATMや振込手数料優遇 |

普通預金 | 最大0.1% |

SBI証券は3つの口座と連携できます。

連携先の口座によってサービスが異なり、特にサービスが充実しているのはSBI新生銀行です。

楽天証券は楽天銀行口座と連携できます。

証券会社と連携させる目的で新たに口座を開設するなら、楽天銀行またはSBI新生銀行を選びましょう。

SBI証券は3つの銀行口座と連携できます。

住信SBIネット銀行では、預金を自動で買付に利用できるSBIハイブリッド預金のサービスを提供。

三井住友銀行に口座を持っている人は、Oliveフレキシブルペイを利用するとキャッシュカードとクレジットカード機能が兼ねられて便利です。

Oliveフレキシブルペイをクレカ積立に設定すればポイント還元が受けられ、SBI証券の口座と銀行口座をアプリで一括管理できます。

SBI新生銀行は、SBI新生コネクトを設定するとリアルタイム取引が可能です。

ステップアッププログラムの最上位ステージが適用されるため、預金金利が0.15%と高くなり、ATM手数料や振込手数料の優遇も受けられます。

SBI新生銀行に口座を持っている人なら楽天証券と同等のサービスを受けられますが、住信SBIネット銀行や三井住友銀行では預金金利の優遇が少ないです。

SBI証券でより優遇を受けたい人は、SBI新生銀行の口座開設をしてから投資を始めましょう。

楽天証券と楽天銀行のマネーブリッジとは、手数料無料で入出金ができるサービスです。

証券口座へ入出金の都度銀行にログインする必要がなく、スムーズに取引できます。

余剰資金は楽天銀行の普通預金口座に預けておけば、優遇金利の適用が受けられてお得。

預金額が300万円までなら0.1%、300万円を超えた分は0.04%の金利が適用されます。

楽天銀行ハッピープログラムでは、預金残高や楽天証券での取引によって決まったステージに応じてATM手数料や振込手数料を優遇。

楽天証券と楽天銀行を連携させれば、スムーズに資金のやり取りができる上に預金金利や手数料での優遇も受けられます。

楽天証券口座と楽天銀行口座に一定金額を残す設定もできるので、使い過ぎる心配がありません。

初めてでお金の管理が不安な人や、我慢できず投資を重ねてしまいそうな人は、楽天証券と楽天銀行を連携して利用しましょう。

可能ならSBI証券と楽天証券の併用がおすすめ

証券会社は複数の口座を開設しても構わないので、可能ならSBI証券と楽天証券を併用しましょう。

2つの証券会社を併用した方がいい理由は以下の通りです。

- 投資商品の選択肢や利用できるツールが増える

- トラブルが起きても取引を継続できる

- IPOの当選確率が上がる

証券会社によって取扱商品やツールが違うため、併用すれば実際に使用しながら自分に合う物を選べます。

万が一システム障害が起こると、回復するまで金融商品の取引ができません。

証券会社を併用していれば、片方でトラブルが起きてももう一方で取引を継続できます。

IPOは希望者が多く抽選になるため、複数の証券会社から応募すると当選確率を高められます。

ただしつみたてNISA口座は1人につき1口座のみで、併用できません。

NISA口座以外は併用して、より便利に投資をしましょう。

投資商品や利用するツールの選択肢が増える

SBI証券と楽天証券を併用すれば、投資商品や利用するツールの選択肢が増えます。

例えば、外国株はSBI証券の方が幅広い国の株を取り扱っています。

韓国株やロシア株を購入するなら、SBI証券に登録しなければいけません。

国内株や投資信託の商品も、取り扱っている銘柄が異なります。

両方に登録すると投資できる商品が増え、より自分に合う商品を見つけやすいです。

幅広い投資情報を知るために楽天証券に登録したいけれど、ツールはSBI証券の方が使いやすいといった人も、両方に登録すればどちらも叶えられます。

取引ツールは使ってからの方が自分に合っているか分かりやすいので、SBI証券と楽天証券両方に登録して比較すると便利です。

証券会社は2社程度なら無理なく管理できるので、選択肢を増やしたい人は両方に登録しましょう。

証券会社を併用すれば万が一のトラブルに備えられる

証券会社を併用すると、万が一のトラブルにも備えられます。

証券会社で起こる可能性があるシステム障害の例は、以下の通りです。

| システム障害の例 | 内容 |

|---|---|

| ログイン不能 | 顧客が管理画面に入れない |

| 売買発注不能 | 売買注文が入力できない |

| 執行遅延 | 注文を受けてから執行までに時間がかかる |

証券会社でシステム障害が起こると、障害が解消するまで取引できません。

取引はできても、執行が遅れて本来約定すべき値段とは異なる値段で注文が成立する可能性も。

実際にシステム障害が起きた例もあります。

| 証券会社 | 内容 |

|---|---|

| SBI証券 | ・2024年3月4日:国内株式の株アプリが利用しにくい状態になる ・2024年2月22日:米国株アプリが利用しにくい状態になる |

| 楽天証券 | ・2024年3月28日:米国株式取引サービスで注文が執行されない ・2024年3月4日:国内株式取引サービスの執行や約定が遅延する |

証券会社は別々のシステムを利用しているため、同時にシステム障害が起こる可能性は低いです。

上記の例では、3月4日に2社とも国内株取引でシステム障害が起きています。

しかしSBI証券は9:00頃~9:31頃、楽天証券は10:15頃~10:26頃と、時間がずれていました。

取引のチャンスを逃さないためにも、SBI証券と楽天証券両方に登録しましょう。

証券会社を2社利用すればIPOの当選確率を上げられる

証券会社を2社併用すると、IPOの当選確率を上げられます。

IPOとは新規上場株で、将来的な成長を期待できるため購入希望者が多い傾向です。

Initial Public Offeringの略で、新規公開株式を公募・売り出しすることをいう。

出典:IPO(あいぴーお)│日本証券業協会

購入希望者が多いIPOは抽選になり、当選するのはかなり難しいです。

SBI証券と楽天証券から申し込めば、抽選に参加できる回数が増え、当選確率を上げられます。

SBI証券と楽天証券の抽選方式は、以下の通りです。

| 証券会社 | 抽選方式 |

|---|---|

| SBI証券 | ・60%は平等に抽選 ・30%はIPOチャレンジポイントにより配分 ・SBI証券との取引状況を元に配分 |

| 楽天証券 | 平等に抽選 |

SBI証券では過去抽選に外れた回数に応じてポイントが付与される、IPOチャレンジポイントが導入され、抽選に外れるごとに1ポイントずつ貯まります。

IPO抽選に何度も外れた人は、ポイントを使用すると当選する確率が高まる仕組みです。

楽天証券は完全平等性のため、当選回数は影響しません。

前回の結果に関わらず、次回申し込んだときも全員同じ条件で抽選が行われます。

SBI証券と楽天証券の両方から応募して抽選に参加する機会を増やしつつ、SBI証券でIPOチャレンジポイントを貯めてIPOの当選を目指しましょう。

つみたてNISA口座は1つのみしか開設できないので併用不可

証券会社の併用は可能でも、NISA口座は1つしか開設できません。

口座は1人につき1口座のみ開設可能です。

金融機関の変更は、年単位で可能です。

出典:NISAを知る│金融庁

NISA口座には以下2つの枠があり、どちらも同じ証券会社に開設した口座で取引する必要があります。

| 枠 | 年間投資額 | 非課税で保有できる上限額 | 対象の金融商品 |

|---|---|---|---|

| 成長投資枠 | 240万円 | 1,800万円(うち成長投資枠は1,200万円まで) | ・株式 ・投資信託 |

| つみたて投資枠 | 120万円 | 投資信託 |

NISA口座を開く金融機関は後から変更できますが、年単位の変更しか認められていません。

軽い気持ちで口座を開いたあと変更したくても、1年待つ必要があります。

口座の変更には書類のやり取りが必要で手間もかかるため、口座を開設する証券会社は慎重に選びましょう。

SBI証券と楽天証券でつみたてNISAにおすすめなのは、SBI証券です。

- IPOに投資できる

- 積立頻度に毎週が設定できる

楽天証券のつみたて投資枠は、IPOに対応していません。

設定できる積立頻度も毎日と毎月の2種類で、週ごとの積立に対応できるのはSBI証券のみです。

より自由度の高い証券会社でつみたて投資枠による投資を行うなら、SBI証券を選びましょう。

証券会社を1社に絞るときに注目したいポイント

「2社だと管理が難しい」「まずは試してみたい」といった理由で証券会社を1社に絞るなら、以下の点に注目しましょう。

| 求める特徴 | 選ぶべき証券会社 |

|---|---|

| ・IPOに重点を置きたい ・NISAやiDeCoの制度を利用したい ・クレカ積立のポイント還元率が高い証券会社を選びたい |

SBI証券 |

| ・楽天ポイントを積極的に貯めたい ・ロボアドバイザー投資に興味がある ・情報を多く集めたい |

楽天証券 |

| ・口座開設数の多い証券会社を利用したい ・手数料の負担が少ない証券会社を選びたい ・取引銘柄数が豊富な取引先を希望する |

どちらでも構わない |

SBI証券も楽天証券もサービスが充実していて、どちらを選んでも快適に投資ができます。

ただし特定の取引に力を入れたい人や、希望する条件がある人は、自分に合う証券会社を選びましょう。

IPOやNISAの取引には、SBI証券が向いています。

楽天ポイントを貯めている人やより多くの情報を求める人は、楽天証券を利用しましょう。

SBI証券はIPOの取り扱い数やクレカ積立のポイントを重視したい人向き

SBI証券は、IPOの取引を希望する人に向いています。

取扱件数が楽天証券よりも多く、NISA口座でのIPOにも対応。

IPOチャレンジ制度の導入で、抽選に外れても次回当選する可能性を高められます。

クレカ積立のポイントを重視する人にも、最大のポイント還元率が0.5%のSBI証券がおすすめ。

楽天証券は、最大でもポイント還元率が1.0%です。

SBI証券でクレカ積立をするなら、三井住友カードのプラチナプリファードを設定すると最もポイント還元率が高くなります。

NISAは積立頻度が細かく、希望するタイミングでの投資が可能です。

iDeCoの投資にはDC Doctorというツールが利用できて、自分では投資先を決められない人もAIによるサポートを受けながら投資できます。

上記の特徴に魅力を感じる人は、SBI証券で口座を開設しましょう。

楽天証券は楽天ポイントを貯めている人やロボアドバイザー投資をしたい人にぴったり

楽天証券は、楽天経済圏の利用者なら効率的にポイントを貯められます。

楽天証券はSPUや楽天銀行ハッピープログラムの対象で、ポイントアップや手数料優遇の特典が魅力です。

楽天証券の取引でもポイントが貯まる場面は多くあり、

- クレカ積立で0.5%~1.0%

- 投資信託を楽天キャッシュで決済すると0.5%

- 取引手数料ポイントプログラムで1.0%

- 投信残高ポイントプログラムで最大0.05%

クレカ積立で設定できる金額は月10万円までですが、5万円までポイント還元を受けられる楽天キャッシュとの併用で、月10万円までポイントを貯められます。

ロボアドバイザー投資の利用方法も手軽です。

簡単な診断を受ければ自分に合ったコースの提案が受けられるので、忙しくて手間をかけたくないときでも投資ができます。

自分が楽天証券の特徴に合うと感じたら、楽天証券で証券口座を開設しましょう。

SBI証券と楽天証券を比較している人によくある疑問

SBI証券と楽天証券のどちらに口座を開設すべきか比較している人によくある質問は、以下の通りです。

SBI証券と楽天証券は両方有名なので、「初心者が口座を開くならどちらがおすすめ?」と悩む人は多いです。

「片方で口座を開設した後、合わなければ乗り換えられる?」「両方で口座を開設してもいい?」と両方を使ってみたい人からの疑問も聞かれます。

口座開設の方法や、とりあえず口座開設のみできるか知りたいとの意見も。

SBI証券と楽天証券に興味がある人は、自分が疑問に思っている点を確認して、どちらに口座を開設するか判断する参考にしてください。

初心者が投資を始めるとき、SBI証券と楽天証券のどちらを選んでも構いません。

SBI証券も楽天証券も初心者が利用しやすい証券会社なので、以下のポイントを元にどちらを選ぶか判断しましょう。

- 普段貯めているポイントの種類

- クレカ積立のポイント還元率

- ツールの使いやすさ

- ロボアドバイザーの使いやすさ

- 得られる情報の量

- 銀行との連携のしやすさ

普段からVポイントやアプラスポイントなど、SBI証券でポイントが貯められるクレジットカードを持っているなら、SBI証券が便利です。

楽天ポイントを貯めているなら、楽天証券を選ぶとポイントを集約できます。

クレカ積立に設定できるカードを複数持っているなら、よりポイント還元率の高い証券会社を選びましょう。

ツールやロボアドバイザーの使いやすさを重視したい、情報を多く得たいなど、自分の希望に合わせて選ぶと後悔せずに済みます。

SBI証券と楽天証券は、互いに乗り換えられます。

乗り換える手順は以下の通りです。

- 利用中の証券会社に口座振替依頼書または特定口座内上場株式等移管依頼書を請求

- 必要事項の記入と捺印をして返送

必要書類を請求して返送する手続きが必要なので、請求してすぐ新しい証券会社での取引はできません。

NISA口座を移すときは、請求する書類が勘定廃止通知書または非課税口座廃止通知書になります。

分からないときは利用している証券会社に問い合わせましょう。

NISAを始めるときに口座を選ぶポイントは、以下の通りです。

- 取り扱い商品の豊富さ

- クレカ積立のポイント還元率

SBI証券でつみたて投資枠に対応できる投資信託は224銘柄、楽天証券は222銘柄と大きな差はありません。

成長投資枠で投資できる株式や投資信託も、両社とも豊富です。

クレカ積立のポイント還元率は、最大5.0%のSBI証券が高くなっています。

ただし最もポイント還元率の高いプラチナプリファードは、33,000円の年会費が必要です。

年会費無料のカードに限るなら、楽天証券でもポイント還元率1.0%の投資信託もあります。

NISAを開設する証券会社に迷っている人は、両方の条件が満たせるSBI証券または楽天証券を選びましょう。

SBI証券と楽天証券両方で口座を開設するときの注意点は、以下の通りです。

- NISA口座は片方にしか開設できない

- 片方で損が出たときは確定申告をしないと税金がかかる

NISA口座は1人1つしか持てないため、両方で口座の開設はできません。

利用している証券会社が1社なら、利益と損失を証券会社が計算してくれるため確定申告をしなくて済みます。

2社利用していてもそれぞれの証券会社で計算してくれますが、損益の計算は証券会社内で完結する仕組みです。

他の証券会社との連携はしていないため、1社で利益が出てもう一方で損失が出ているときは、確定申告をして損益通算をしなければ税金が発生します。

SBI証券と楽天証券で口座を作る方法は、以下の通りです。

- 公式サイトの口座開設ボタンを選択する

- 本人確認書類を提出する

- 完了通知を受け取る

- 初期設定を行う

公式サイトやスマホから口座開設のボタンを選択して必要事項を入力したら、スマホまたはアップロードで本人確認書類を提出します。

提出書類の審査が終わり、本人からの申し込みであると確認できたら完了通知が送られるので、初期設定を行いましょう。

初期設定では暗証番号や勤務先の登録を行います。

SBI証券でも楽天証券でも申し込みの流れは同じなので、公式サイトやスマホから手続きを始めましょう。

証券口座の開設や管理に手数料はかからないため、SBI証券と楽天証券で口座を作っただけで使っていなくても問題はありません。

証券会社によっては、口座を放置して2年経過すると口座管理手数料が発生するケースもあります。

SBI証券や楽天証券では、口座管理手数料も発生しません。

ただし銀行口座と連携し、投資以外に口座の預金を使っていない人は、10年経過すると休眠口座になる可能性があります。

休眠口座になると預金が民間公益活動に活用されますが、引き出しは可能です。

通常の預金を引き出すよりも時間がかかるため、預金口座が休眠口座になりそうなときは早めに解約しましょう。

新NISAとiDeCoは異なる制度なので、同じ証券会社で口座を開設する必要はありません。

NISA口座もiDeCo口座も1人1口座しか作れないので、例えばSBI証券でNISA口座、楽天証券でiDeCo口座といった使い分けをしましょう。

同じ証券会社で口座を揃えると、まとめて管理がしやすいです。

別々の証券会社で口座を開設すると銘柄の選択肢が広がり、希望する商品に投資しやすいメリットがあります。

希望に合わせて、同じ証券会社を利用するか別の証券会社で口座を開くか決めましょう。